風邪や発熱など、日常的な症状の診療を行います。

News

お知らせ

- 2025.12.30年末年始の休診のお知らせ

- 2025.03.032025年4月以降の月曜の夕方診療について

- 2025.01.20【重要】胃カメラのweb予約について

- 2026.01.09下痢が続く原因は?考えられる病気と受診タイミング

- 2025.12.12LINEお問い合わせ開始のお知らせ

- 2025.12.04痔の原因と治療法|放置するリスクと予防方法を徹底解説

- 2025.11.21お腹の張りと吐き気が気になる方へ|考えられる原因と受診の目安

- 2025.11.10大腸ポリープの原因と症状|大腸カメラ検査で早期発見へ

- 2025.10.17おならがよく出る原因とは?|考えられる疾患と改善法を解説

- 2025.10.07下痢の時に食べるべき食事と避けるべき食べ物|回復を早める食事法とは

- 2025.10.07片頭痛に対する注射薬について

- 2025.09.18インフルエンザ予防接種で後悔しないために|受けない場合のリスクと対策

- 2025.09.16健康診断はいつ受けるべき?最適なタイミングとその理由

- 2025.09.12インフルエンザワクチン・新型コロナワクチン予約のお知らせ

- 2025.08.26痛みがない血便の原因と注意すべき症状とは?

- 2025.08.26大腸がんの症状とは?見逃しやすいサインと早期発見のために

- 2025.08.23掲載情報のお知らせ

- 2025.07.24臨時休診のお知らせ

- 2025.07.14夏季休診のお知らせ

- 2025.07.12第5回ウェルネスガーデン健康セミナーのお知らせ

Today

月日本日の検査の空き状況

胃カメラ

9時~14時まで検査可能です。

電話にてお問い合わせください。

水曜・日曜・祝日は休診です。

13時から16時の内科外来

本日、15時~16時まで往診のため休診となります。よろしくお願いします。

水曜・日曜・祝日は終日休診です。

月曜日は16時までになります。ご注意ください。

Menu

診療内容

認知症外来

認知症の正確な診断と適切な治療方針をご提案

パーキンソン病や神経難病の診療も行います。

Feature

当院の特徴

脳と腸からカラダを診る総合的診療

当院は消化器内科と脳神経内科を専門とし、脳と腸の深い関係(脳腸相関)に着目しています。この独自の視点から、患者さんの健康状態を総合的に診断し、最適な治療を提供します。

「消化器のスペシャリスト」による診療

当院の院長は消化器疾患の専門家です。専門性の高い検査・治療を行うとともに、患者さんとの信頼関係を大切にし、アットホームな雰囲気で診療にあたります。

がん患者さんの“心”に寄り添うケア

当院の院長は緩和ケアの専門研修を受けております。がんと診断された患者さんとご家族の心に寄り添い、質の高いケアを提供します。

痛み・悩みの“答え”が

見つかるクリニック

総合内科専門医が患者さんの抱える様々な痛みやお悩みに真摯に耳を傾けて、お一人おひとりに合わせた的確な診断と治療を行います。

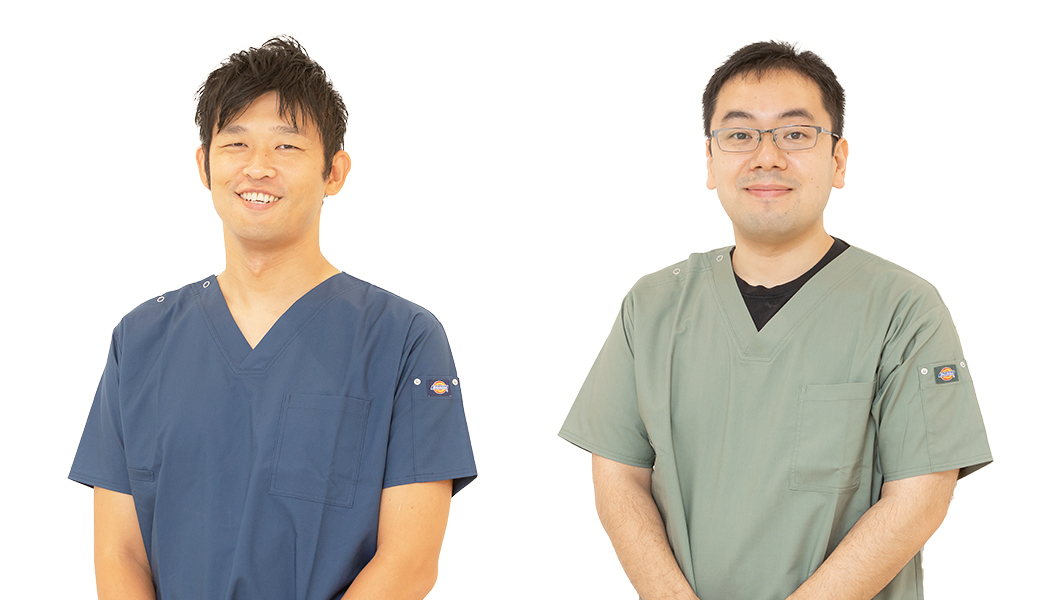

院長 内科 消化器内科 池岡 清太郎

脳神経内科医師 藤堂 紘行

Greeting

ごあいさつ

豊中市に2025年10月に開院しました、「I&T 胃腸と脳のクリニック」です。

当院では消化器内科・内視鏡を専門としながらも、内科疾患全般の診療を行っております。

さらに、脳神経内科による専門外来も併設いたします。

皆さまご存じの通り、2025年には日本の認知症患者数は約700万人に達し、

65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症と言われています。

そして、2050年には約1016万人に増加すると予測されています。

このような背景から、認知症外来のニーズはますます高まることが予想されます。

私たちのクリニックは、一般的な内科クリニックとは一線を画し、

専門医による診察と検査を行うことで、患者様により専門的な治療を提供することができます。

最近の研究では、認知症の原因や予防に腸内細菌のバランスが大きく関わっていることが明らかになってきました。

そのため、消化器科との連携により、腸内フローラの検査も可能です。

さらに、軽度認知症の治療においては、レカネマブの投与が可能となり、点滴室の確保が必要です。

消化器内科では炎症性腸疾患に対して点滴治療を行っており、この対応が可能です。

皆さまの健康と安心を第一に考え、専門的な診療を提供してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

コラム

2026.01.09

下痢が続く原因は?考えられる病気と受診タイミング

下痢が続く原因とは? 下痢が続く背景には、さまざまな可能性があります。まずはよくある原因を整理して、自分に当てはまりそうなものがないか確認してみましょう。 食事・ストレス・睡眠の乱れ 脂っこい食事や冷たい飲み物、食べ過ぎが続くと腸が刺激され、便がゆるくなりやすくなります。忙しさや緊張が続いたときに下痢が出る方も多く、ストレスで腸の動きが過敏になることがあります。睡眠不足や疲労が重なると、回復力が落ちて腸の不調が長引くこともあります。 薬・サプリ 薬の副作用として下痢が出ることは珍しくありません。抗生物質の服用後に腸内環境が乱れて下痢が続くことや、便秘薬(下剤)や一部の胃薬、糖尿病治療薬などで便がゆるくなることがあります。サプリでも、マグネシウムを含むものや体質に合わない成分でお腹が張ったりゆるくなることがあります。 感染性腸炎(ウイルス・細菌など) 感染性腸炎は、急に始まる下痢の代表的な原因で、嘔吐や発熱、腹痛を伴うこともあります。多くは数日〜1週間ほどで落ち着いていきますが、脱水になりやすいので水分補給が最優先です。生ものの摂取や旅行、身近な人の胃腸症状などに心当たりがある場合は感染を疑いやすくなります。また、長引く場合は別の原因が隠れることもあります。 下痢が続く場合に考えられる病気 下痢が長引くときは、体質的なものだけでなく、腸の炎症や病気が関わっている場合もあります。ここでは代表的な病気を挙げ、どんな特徴があるのかを解説します。 過敏性腸症候群 検査で大きな異常が見つからないのに、下痢や腹痛、便秘を繰り返す状態が続くことがあります。緊張やストレス、生活リズムの乱れが引き金になりやすく、出勤前や外出時に症状が出やすい方もいます。排便後に腹痛が軽くなる、日によって便の状態が変わるといった特徴がみられます。 過敏性腸症候群についてはこちら 炎症性腸疾患 腸に慢性的な炎症が起こる病気で、下痢が続くだけでなく、血便や粘液便、腹痛、発熱、体重減少などを伴うことがあります。症状が強くなったり落ち着いたりを繰り返すこともあり、「なんとなくずっと調子が悪い」が続く場合には注意が必要です。 大腸ポリープ・大腸がん 大腸の病気というと「血便」を思い浮かべる方が多い一方で、便通の変化として下痢が増える、便秘と下痢を繰り返す、便が細くなるなどがきっかけになることもあります。もちろん下痢が続くからといって、すぐにがんを疑う必要はありませんが、年齢や家族歴、便潜血検査の結果などによっては確認しておく価値があります。 大腸がんについてはこちら 大腸以外の病気 下痢は大腸だけの問題とは限らず、胃や小腸の不調、消化吸収の乱れ、甲状腺などのホルモンの影響、膵臓や胆のうの働きの変化などが関わることもあります。食後すぐに強い便意が出る、脂っぽい便が続く、全身のだるさや動悸があるなど、腸以外の症状が混ざる場合もあります。 受診の目安|何日続いたら検査を考える? 下痢は数日で自然に落ち着くこともありますが、長引くほど原因の幅が広がります。つらさを我慢し続けるより、「受診が必要な症状」を押さえておくと判断しやすくなります。 受診を急ぐ症状 下痢以外にも次のような症状がある場合は、早めに受診して原因を確認しておきましょう。目安として、強い症状がなくても下痢が2週間以上続くなら一度当院へご相談ください。 ・血便、または黒っぽい便が出る ・強い腹痛が続く、押さえると痛みが増す ・発熱が続く、ぐったりして水分がとれない ・夜中に下痢で目が覚める状態が続く ・体重が減ってきた、貧血っぽい(ふらつき等) 受診前にできること 受診までの間は、まず脱水を防ぐことが最優先です。水や経口補水液を少量ずつこまめにとり、食事はおかゆ・うどん・スープなど消化のよいものに寄せると腸が休まります。下痢止めは、血便や強い腹痛、発熱があるときは自己判断で使わず、整腸剤程度にとどめておくと安心です。 いつから続いているか、回数、便の状態(血・粘液)、服用中の薬、食事や旅行歴をメモしておくと、診察がスムーズになります。 当院のAI内視鏡による大腸カメラ検査 下痢が続く原因をきちんと見極めるために、当院ではAIを活用した大腸カメラ検査を行い、見落としを減らす工夫と丁寧な説明を大切にしています。 AI技術を活用した精密な診断 当院では内視鏡AI診断システムを導入し、検査中に病変の気づきを増やすサポートを行っています。大量の内視鏡画像を学習したAIが、リアルタイムで病変候補を提示し、医師の観察を後押しします。小さなポリープなど見逃しやすい所見も拾いやすくなり、必要に応じて形や表面の特徴から良性・悪性の判断や深達度の推定を助けます。 最終的な判断は医師が行い、AIと経験を組み合わせて精度を高めます。 AI内視鏡についてはこちら 大腸カメラ検査の流れ 検査は「事前の確認→前処置→検査→結果説明」という流れで進みます。体調や服用中の薬によって注意点が変わるため、事前診察で不安を一つずつ解消してから当日に臨めます。 ・事前診察・予約:症状の経過やお薬を確認し、検査日を決定(お薬手帳があるとスムーズ) ・前日〜当日の準備:前日は消化のよい食事、夜は絶食へ(指示がある方は下剤を服用) ・前処置〜検査:当日は下剤で腸をきれいにし、必要に応じて鎮静剤を使用して検査(通常15〜30分) ・休憩/結果説明:検査後に休憩し、その日の所見を説明(生検や切除をした場合は後日結果を案内) ※鎮静剤を使用した場合は当日の運転を控えるなど、安全面の注意もあわせてご案内します。 下痢が続く場合は当院へ一度ご相談ください 下痢が続くと、日常生活にも影響が出て不安が強くなりやすいものです。原因は体調の乱れから腸の病気まで幅広いため、早めに整理しておくと気持ちも楽になります。当院では、丁寧な診察とわかりやすい説明を大切にし、必要に応じてAI内視鏡を用いた大腸カメラ検査で確認します。検査が不安な方にも、準備から当日までスタッフが寄り添って案内するのでご安心ください。 下痢が続く場合は、豊中駅から徒歩2分のI&T胃腸と脳のクリニックへお気軽にご相談ください。 大腸カメラについてはこちら WEBでのご予約はこちらから

2025.12.04

痔の原因と治療法|放置するリスクと予防方法を徹底解説

痔の原因とは 痔は、生活の中で知らず知らずのうちに影響を受けることが多い症状です。多くの方が「気になるけれど、どうしてなるのか分からない」と感じているかもしれません。痔の原因はさまざまで、生活習慣や食事、遺伝などが関与しています。ここでは、痔を引き起こす主な原因を詳しく解説します。 痔についてはこちら 生活習慣が引き起こす痔の原因 「長時間の座りっぱなし」や「運動不足」は、痔の原因の一つとして考えられます。 特にデスクワークや運転の時間が長いと、肛門周辺の血行が悪化し、圧力がかかりやすくなり、痔の症状を引き起こします。 食事や便秘が影響する痔の原因 不規則な食生活や、食物繊維が不足していると、便秘が原因で痔が悪化することがあります。便秘が続くと、排便時に力が入ってしまい、肛門周辺に強い圧力がかかります。この圧力が長期間続くと、痔ができやすくなります。 特に、辛い食べ物やアルコールの過剰摂取、そして水分不足が便秘を悪化させる要因です。 遺伝や年齢による原因 実は、痔には遺伝的な要因も関係していることがあります。 家族に痔を患っている人が多い場合、自分も痔を発症するリスクが高くなることがわかっています。 年齢を重ねることで、肛門周辺の筋肉が衰えたり、血行が悪くなったりすることも、痔を引き起こす原因となります。 痔を放置するリスクについて 悪化による日常生活への支障 痔の症状は、最初は軽い痛みやかゆみ、出血などで済むことがありますが、放置しているとその症状が悪化し、日常生活に支障をきたすことがあります。 例えば、排便時の痛みがひどくなることで、食事をしたり、旅行を楽しんだりといった日常的な活動にも不安を感じることになるでしょう。 さらに、進行した痔では、出血や膨らみがひどくなり、歩くことや座ることすらも困難になる場合があります。 合併症のリスク 痔を放置することで、合併症が発生する可能性があります。 痔核が大きくなると、肛門周辺の血管が破れて血栓が形成されることがあります。 これにより激しい痛みや腫れを引き起こすだけでなく、感染症が発生することもあります。 血栓ができると、痛みが耐え難くなるだけでなく、治療が長引くことになります。 また、痔の悪化が続くと、排便の際に肛門を無理に押さえつけることが習慣化し、周辺組織に負担がかかり、肛門の裂け目(裂肛)や膿の溜まり(膿瘍)など、さらなる健康問題に繋がります。 合併症が進行すると、治療がより複雑になり、治癒に時間がかかるだけでなく、生活の質が大きく低下します。 大腸がんのリスク 痔そのものが大腸がんを引き起こすわけではありませんが、痔の症状が重なることで、大腸がんの初期症状が見逃されることがあります。 例えば、血便や腹部の違和感は痔と共通する症状の一つですが、放置すると大腸がんの進行を見逃すことにも繋がりかねません。 また、痔を軽視し続けることで、肛門周辺の健康問題を放置することになり、最終的に大腸がんに繋がる危険性を高めることもあります。 痔の治療と共に、大腸がんの早期発見にもつながるため、症状に気づいたらすぐに受診することが大切です。 日常でできる痔の予防方法 食生活 食生活は、痔の予防において非常に重要な要素の一つです。 特に便秘は痔を悪化させる原因の一つで、便秘を解消するためには食物繊維が豊富な食事が欠かせません。 毎日の食事に野菜や果物、全粒穀物などを意識的に取り入れ、便通をスムーズに保ちましょう。 また、十分な水分摂取も大切です。 水分不足になると便が硬くなり、排便時に肛門に強い圧力がかかり、痔を引き起こす原因となります。 1日に1.5リットル以上の水を飲むよう心がけると、便秘の予防に繋がります。 脂っこい食事や刺激物(辛い食べ物やアルコール)は、痔を悪化させることがあるため、控えめにして、消化に良いものを摂るように心がけましょう。 生活習慣 生活習慣の改善も、痔の予防に大きく関わります。長時間座りっぱなしや立ちっぱなしの姿勢を続けることは、肛門周辺の血行を悪化させ、痔を引き起こす原因となります。特にデスクワークが多い方は、1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かすことが大切です。ストレッチやウォーキングを取り入れることで、血行が促進され、痔の予防に繋がります。 また、適度な運動は、便秘の解消にも効果的です。ウォーキングやジョギング、ヨガなどを習慣化することで、便通が良くなり、痔のリスクを減らすことができます。特に運動不足が気になる方は、無理なくできる運動から始めて、少しずつ習慣にしていきましょう。 定期健診 痔は初期の段階では自覚症状が少ないため、早期に発見することが重要です。 定期的に健康診断を受けることで、痔だけでなく、他の健康問題も早期に発見することができます。 また、痔の症状が出る前に、定期的な肛門の検査を受けることで、痔の予防に繋がります。 痔の検査方法 内視鏡検査 肛門鏡を使用して、肛門内を詳細に確認することがあります。場合によっては、大腸内視鏡で大腸や直腸の健康状態を調べることもあります。 また当院ではAI内視鏡を用いて、大腸の病変をひとつでも多く適切に治療することを心がけています。 大腸カメラについてはこちら AI内視鏡検査についてはこちら 直腸検査 指を使って肛門内を確認し、内痔核の大きさや腫瘍の有無をチェックします。 便秘や出血が続く場合に行われます。 便潜血検査 便に血液が含まれていないか調べ、痔以外の病気の可能性も確認します。 痔でお悩みの方は当院へ 痔は、非常に多くの方が抱える悩みですが、なかなか人に相談しづらいため、放置してしまうことも多い症状です。しかし、痔は早期に適切な治療を受けることで、症状を改善できる病気です。 日本消化器病学会専門医および日本消化器内視鏡専門医の資格と豊富な経験を活かし、治療中の不安や痛みを最小限に抑え、患者様が安心して治療を受けられるよう配慮しています。 また、診察や治療内容についても、丁寧に説明し、患者様が納得した上で進めていきますので、初めての方でもご安心ください。 WEBでのご予約はこちら

Recruit採用情報

I&T 胃腸と脳のクリニックでは、

明るく楽しく働けるメンバーを募集しています。

豊中市・豊中駅前のI&T胃腸と脳のクリニックでは、現在一緒に働いてくれる仲間を募集しています。当院は2024年に開院したばかりの、新しくてきれいなクリニックです。当院のチームの一員として、患者さんの健康を守っていきましょう。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内科 消化器内科 |

9:00~12:00 | ● | ● | – | ● | ● | ● | – |

| 13:00~16:00(午後診察・内視鏡検査) | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | |

| 16:00~18:30 | – | ● | – | ● | ● | – | – | |

| 脳神経内科 | 9:00~12:00 | – | △ | – | – | △ | – | – |

| 16:00〜18:30 | – | ― | – | – | ― | – | – | |

休診日:水曜、日曜・祝日

△…火・金の脳神経内科の診療は予約制